Abandonar el territorio de la objetividad no es algo menor. Necesitamos buscar en otro sitio un refugio que nos dé cobijo frente a este aparente desamparo producto del fallido proyecto al que nos ha empujado la modernidad.

Cuando formulamos una explicación para dar cuenta de una experiencia, lo que

hacemos es proponer un conjunto de antecedentes conectados entre sí de una

forma tal que un observador aceptará o no la explicación conforme esté o no de

acuerdo con los criterios de validez que pone en su escuchar. En este sentido, nos

encontraremos con diversas clases de explicación llevando consigo criterios que

pueden ser místicos, religiosos, doctrinales (merced a una ideología política) o

científicos entre otros.

Pues bien, dentro de las clases de explicaciones que en nuestra modernidad

hemos cultivado y utilizado frecuentemente para dirimir quien tiene la razón en la

búsqueda de una anhelada objetividad, es el explicar basado en un razonamiento

lógico impecable; aquel que al seguir su argumentación paso a paso

supuestamente no debiese dar pie a interpretaciones que vayan más allá del hilo

conductor que propone dicha argumentación. Es la herramienta favorita del

diálogo (cuya etimología es “a través del logos”).

En lo que sigue, sin embargo, propondré una manera diferente de beneficiarse del

diálogo, no para argumentar una supuesta verdad, sino más bien para visibilizar y

aceptar nuestras legítimas diferencias. Tal como sostiene Humberto Maturana,

todo sistema lógico se basa en premisas fundamentales que son aceptadas a

priori desde una emoción de preferencia.

Así las cosas, un ejemplo de premisa fundamental aceptada a priori involucra a las

matemáticas, una disciplina de orden lógico cuyo edificio conceptual se sustenta

sobre unos cimientos denominados axiomas: proposiciones que se asumen ciertas

sin demostración; es decir, se eligen a priori. Aún así, ¿es posible a partir de un

sistema lógico dar cuenta privilegiada de alguna verdad inobjetable a pesar de

elegir arbitrariamente un conjunto de premisas a priori?

Einstein era consciente de que los supuestos eran «creaciones libres del espíritu

humano»” y aun así buscó hasta el día de su muerte una teoría unificadora que

diese cuenta de la realidad. Por otro lado, estaba suficientemente entendido desde

hacía ya bastantes siglos que efectivamente los axiomas (las premisas

fundamentales sobre las que se erigían la aritmética, la geometría y otros sistemas

matemáticos) se aceptaban a priori desde una elección arbitraria no demostrable.

Esto entregaba inseguridad, ambigüedad y un riesgo claro para el progreso de la

técnica moderna. Así, Descartes, símbolo de la modernidad, buscó afanosamente

un método que permitiese erigir el razonamiento lógico desde un cimiento

absolutamente firme para las ciencias: un fundamentum inconcussum.

Lo que no se sabía, hasta el año 1931, era que cualquiera fuesen las premisas

aceptadas a priori, nunca se podría dar fe de que el sistema lógico fuese

consistente, es decir, que no se pudiesen escapar contradicciones lógicas.

Veamos esto con un poco de historia.

Bertran Russell, connotado matemático y filósofo, dedicó una buena parte de su

vida a edificar en profundidad un sustento lógico que fundamentara la consistencia

de los conocimientos matemáticos a partir de un conjunto de axiomas. Lo anterior

quedó plasmado en una obra monumental de tres tomos llamada Principia

Mathematica. Años más tarde de haberse publicado su trabajo (en colaboración

con Alfred North Whitehead), un joven matemático de tan sólo 25 años publicó un

breve artículo –el año 1931– cuyo sugerente título era «Sobre proposiciones

formalmente indecibles de los Principia Mathematica y sistemas afines».

No obstante, las intrincadas argumentaciones de sus teoremas y quizás abusando

del lenguaje, lo que mostró Gödel en su artículo tenía que ver con la imposibilidad

de demostrar la verdad o falsedad de ciertas proposiciones aritméticas a partir de

la misma aritmética . Más aún, demostró la imposibilidad de demostrar la

consistencia de la aritmética u otro sistema lógico similar o de mayor complejidad

utilizando el mismo sistema lógico.

Resumiendo, con otras palabras, uno de los aspectos cruciales que Gödel mostró

es que un sistema matemático bajo ningún punto de vista podía demostrar,

utilizando su propia legalidad, que él mismo era un sistema impecablemente

consistente. La autorreferencia implícita terminó siendo un obstáculo insalvable.

Algo que al propio Russell le incomodaba y trató de desterrar a contrapelo en su

obra.

Visto así, junto a la publicación del artículo de Gödel, dramáticamente se ponía fin

al tan anhelado sueño de Russell –y de muchos otros connotados matemáticos

como Hilbert– de reducir las matemáticas a un cuerpo lógico consistente. El

trabajo de Kurt Gödel constituyó una de las grandes contribuciones a la lógica y

las matemáticas de los últimos siglos.

La autorreferencia ya venía inquietando a los filósofos desde la antigüedad. Para

ejemplificar los desaguisados lógicos que puede llevar un enunciado

autorreferente, veamos lo que a Epiménides, poeta y filósofo del siglo VI a.C., se

le atribuye haber afirmado:

“Todos los cretenses son mentirosos”.

Siendo Epiménides también un cretense, ¿lo que dice es verdad?

Otro ejemplo de autorreferencia lo podemos rescatar del escritor Jorge Luis

Borges. Nunca escribió novelas, sólo relatos y microcuentos en el campo de la

narrativa. Gustaba acariciar espacios y tiempos infinitos y aun así los compactaba

con elegancia y belleza:

“En Sumatra, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le

pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será

reprobado…”

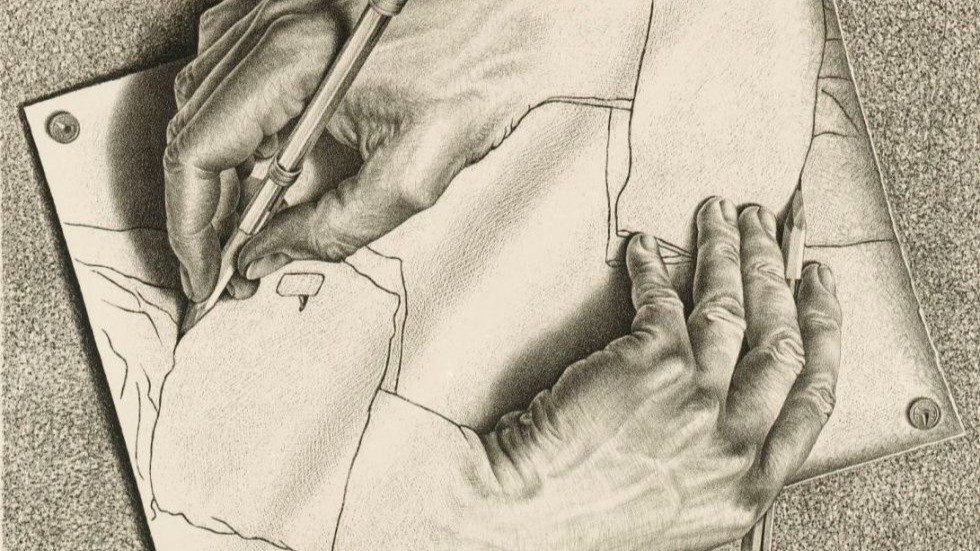

El artista holandés M. C. Escher nos da otro ejemplo de autorreferencia a través

de la circularidad de sus litografías y que ponen a prueba nuestra natural forma de

pensar lineal de causa y efecto… ¿Cuál es la causa y el efecto de la litografía «Manos Dibujando»? (Drawing Hands, fotografía que se muestra en la parte superior)

Abandonar el territorio de la objetividad no es algo menor. Necesitamos buscar en

otro sitio un refugio que nos dé cobijo frente a este aparente desamparo producto

del fallido proyecto al que nos ha empujado la modernidad.

Que no se malentienda. Muchas decisiones en una empresa son el resultado de

sofisticados formalismos lógicos como la investigación de operaciones, modelos

de valoración económica, gestión de procesos y un largo etcétera. Por supuesto

son bienvenidos y, no cabe duda, han permitido grandes saltos de productividad.

Además, nos entregan un lenguaje común para ponernos de acuerdo y evidenciar

cualquier error lógico. Lo central es estar atentos a los supuestos sobre los cuales

se basan estas herramientas. Muchas veces de manera ciega abrazamos

tendencias y modas del management y no nos damos cuenta de lo que ello

implica. Cuestionar nuestros supuestos nos lleva a innovar y a transformar la

realidad que construimos.

La invitación es, entonces, a cultivar lo que es propio de nosotros; desarrollar

nuestra propia responsabilidad ética por lo que decimos y por lo que hacemos.

Atreverse a hablar en primera persona con todo lo que ello implica: nuestras

emociones de preferencia saldrán a la luz y aquello entregará la honestidad de

explicitar lo que queremos conservar en una relación de convivencia. Es cierto,

puede que nos podamos sentir vulnerables, pero también nos entregará

responsabilidad y la maravillosa oportunidad de conocernos. Es el fin de la

objetividad, el renacer de la ética y, por supuesto, es la puerta de entrada que nos

permitirá materializar potentes transformaciones que den rienda suelta a la

creatividad.

Basado en el libro “Coherencia. Armonizando estrategia y cultura organizacional

en tiempos de incertidumbre” de Paulo Henríquez Munita.

Fuente Imagen: M. C. Escher, Manos dibujando, 1948. Litografía, Bool 355, 282 x 332 mm. Colección particular, Italia. All M. C. Escher works © 2021 The M. C. Esche

Deja una respuesta